DISC REVIEW

G

-

-

Gotch

Can't Be Forever Young

全曲メジャー・キー、生ドラムを使わない圧の少ないサウンド・プロダクションが、まず聴き手の構えた気分を解きほぐす。"まぁ座りなよ"とでも言われてる気分とでも言おうか。スクラッチが90sのUSインディーやローファイ感を想起させる「Wonderland/不思議の国」もあればオーソドックスなR&Rが新鮮なタイトル・チューンもあるし、ホリエアツシがギター、ピアノ、コーラスで参加した「Great Escape from Reality/偉大なる逃避行」はエクスペリメンタルでありつつ、潔く音を引いた聴感が心地よい。そしてアルバムのラストに配置された「Lost/喪失」が、アルバムの中にあることで、また違う聴こえ方をするのも興味深い。日常の中にある旅もどうしようもない諦念も怒りも、声高じゃない分、より細胞に染みわたる。

-

-

THE GO! TEAM

The Scene Between

Ian Partonを中心とする6人組、THE GO! TEAM。前作のリリース後、メンバーは各々の活動を行い、特にIanはももいろクローバーZの「労働讃歌」を作編曲したことでも話題となった。4年ぶり4作目となる今作『The Scene Between』は、Ianが"メロディとソングライティングによって動かされるアルバムを作りたかったんだ"と語る通り、"歌"に寄り添った作品。アメリカやフランス、ブラジルや中国のDIYアーティストをヴォーカルに起用し、無国籍なサウンドにも一層磨きがかかる。時にサイケデリック、時にメランコリックな、総じてキュート且つ祝祭感の溢れる楽曲が並び、聴くものを楽しませる。ギミックや突飛なアレンジがなくとも楽曲の地力だけで魅せられる珠玉のポップ・ソング集。

-

-

GO TO THE BEDS & PARADISES

G⇔P

GANG PARADEから分裂したG(GO TO THE BEDS)とP(PARADISES)が、全メンバーをトレードして"トレード・スプリットEP"を完成させた。ゴリっと歪ませたロックやダンス・サウンドを主軸としてきたGと、"WACKの楽園"を掲げて自由度高めに活動してきたP。それぞれの道で表現力を培ってきたからこそ、両グループの代表曲がトレード前後で驚くほど印象の違う仕上がりになっている。新曲は2曲。テラシマユウカがGで作詞をした「merry bad end」、ヤママチミキがPで作詞をした「you」は、それぞれが互いに贈った手紙のように思えてつい深読みして聴いてしまう。いつも予想外の活動で驚かせてくれるこの2組は、今回のトレードを経てどうなるのか。次の一手にも注目だ。

-

-

GO TO THE BEDS

BLOOD COMPACT

新メンバー チャンベイビーを加え、6人組になったGTTBの2nd EP。ロック・サウンドにキラキラした上物を散りばめた「そんなんじゃベイビー」は、アイドルが苦境に立たされるこの時代に、腹を括って、頭のネジを緩めてバカなことをやろうとする気概が、曲調や歌唱に反してグッと来た。泣きメロだらけのメロディック・パンク・ナンバー「Dear」では、作詞を手掛けたヤママチミキが紡いだまっすぐで愛のある言葉が感情たっぷりに歌われ、前身グループ GANG PARADEや所属事務所 WACKの歴史を感じさせる「OK」もエモかった。涙もろいSLEEPER(※ファン)は、本作をうっかり外で聴いてしまうと、人前で泣き顔を晒すことになり兼ねないので、要注意だ。

-

-

GO TO THE BEDS

REINCARNATION

GO TO THE BEDSの1st EPのタイトル"REINCARNATION"は、"輪廻転生"、つまりは、死んでまた生き返ることを意味する。人が生きる死ぬの話となると、必然的に重い作品にはなりがちで、そのうえメンバーがアイドルとしての死(解散)を想像して歌詞を手掛けた曲が、さらにリアルさと切実さを増していて、聴いていると心にズシリとくる。たしかにそういう側面はあるけれど、1stフル・アルバムで"GO TO THE BEDS"(="墓に行く")した彼女たちが、また新たな生を受け、前へ進んでいこうとする意志や希望が力強い光を放っていることこそが重要だ。そんな自分たちを、世界や"あなた"に重ねて、寄り添って進んでいきたいと語る尊い精神が、この作品からは感じられるはず。

-

-

GO TO THE BEDS

GO TO THE BEDS

GANG PARADEから分裂し、古株のメンバーで結成されたGO TO THE BEDSの1stフル・アルバム。冒頭、ラップをふんだんに取り入れたエレクトリックで美しい「行かなくちゃ?」が、いきなりの名曲で心震えた。続く「I don't say sentiment」は、バンド・サウンドで攻め立てる、ライヴお披露目前ながらアンセム誕生を予感させた1曲。「パッパラパー」では、個性的な歌声を持つメンバーだからこその唯一無二のコーラス・ワークを堪能でき、「MISSING」では、エスニックなパートから疾走感のあるサビへ展開していく様がたまらなくカッコいい。前身グループからのファンへ、新たに彼女たちを知ったリスナーへ、どちらに向けても自信を持って太鼓判を押せる名作。

-

-

Gotye

Making Mirrors

イギリス4位、アメリカ総合7位/ロック2位、オーストラリア1位、ベルギー3位、ドイツ5位という、売れに売れまくっているアルバム。オーストラリアを拠点に活動する、ベルギー生まれのシンガー・ソングライター/マルチ・アーティスト、Gotyeの3作目だ。シンガー・ソングライターの売れまくっているアルバムというわりには、売れ筋のポップ・ソングにありがちなところをあまり感じない。たとえば、大合唱を巻き起こすような仰々しいメロディもなければ、大会場向けと思わせるダイナミックなサウンドもない。うっすらとふりかけられたダブのテイストが全体の雰囲気を落ち着かせている。そして丹念に紡がれた歌のメロディを、ロックの中にソウルやジャズを混ぜ込んだようなサウンドが包み込んでいる。

-

-

Gracie Abrams

The Secret Of Us

デビュー作が多くの共感を呼び、Billie EilishやOlivia Rodrigoといった今をときめくアーティストたちからも絶賛され、グラミー賞の最優秀新人賞にもノミネートされたGracie Abramsの2ndアルバム。近年の"スター・トレック"や"スター・ウォーズ"の監督として知られるJ・J・エイブラムスの娘、なんて枕詞はもういらないほど、すでに音楽の世界で彼女自身のキャリアをしっかりと築いている。瑞々しい感性で描かれた楽曲と、自然体な歌声。文学少女の自分語りのような恥じらいと、素直なポップさが共存する。アルバム全体を爽やかな風が吹き渡り、清流のようなメロディが乾いた心に沁み渡る。収録曲には、盟友 Taylor Swiftをゲストに迎えた楽曲もあるので要チェック。

-

-

GRAHAM COXON

The Spinning Top

昨年12月のBLUR再始動の嬉しいアナウンスから約半年、BLURのギタリストGraham Coxonから7枚目のアルバムが届けられた。2003年のBLUR脱退後からの前2作のアルバムはパンキッシュなギターと若さを取り戻し、多様な痛快メロディでソロ作にて最大のヒットとなった。僕みたいなBLUR好きからすると「これをBLURでやってくれたら」と思うほどの充実の内容だった。今作はその2作から一転、アコースティックなサウンドを前面に押し出し、ある男の誕生から死までを描くコンセプト・アルバムとなっている。前二作のファンだった人からすると物足りない所があるかもしれないが、しかしGraham独特のつぶやく様なヴォーカルとアルペジオを多用した透明感溢れるこの世界観は何物にも代えがたい。そしてその世界感はさらに研ぎ澄まされている。それは、40歳を迎えたギター小僧の今の充実を物語っている。

-

-

GRAND FAMILY ORCHESTRA

YELLOW VALENTINE

サウンドの温度も高ければ、ヴォーカルの体温も高くエネルギッシュで、一音目から圧倒的なパワーで持っていく幕開けの曲「リンディンドン」。その勢いを加速させる「黄金になる」。アルバムの冒頭から、ガツンと重いパンチを繰り出していく内容だ。トリプル・ギターの重厚感、派手さを活かしながら、強靭なビートとのファンキーなグルーヴを楽しむ「TAXI」、レゲエ風のチルアウト感から白昼夢を生み出す「七夕の虹」など、アンサンブルの面白さも聴かせる。どんなサウンドにも触れていけるのは、ど真ん中に歌、メロディの存在があるからだろう。歌詞やフレーズの端々まで丁寧に聴かせる、心からの言葉にそのまま節がついた歌(しかしキャッチー)で、リスナーをこの音楽に引っ張り込む。そんな力がある。

-

-

GRANDSON

Death Of An Optimist

シングル曲「Blood // Water」が早耳リスナーから注目され、Mike Shinoda(LINKIN PARK/Vo/Gt/Key)のソロ・アルバムに参加したことも話題となった、カナダ系アメリカ人アーティスト GRANDSONの1stフル・アルバム。このデビュー・アルバムでは、そんな彼の豊かな才能をじっくりと味わうことができる。全体的には、気だるいトーンで彩られているが、その内に秘めた激しい感情が露わになる瞬間に思わずハッとさせられる。メッセージ性の強いリリックのパワーはもちろんあるが、繊細なメロディと、語り掛けるようなラップのどこか切ない響きがクセになる。激しくてグルーヴィなラップ・ロックとシンプルなインディー・ロックの間を行きかう、自由度の高さも今っぽい。

-

-

Grant Nicholas

Yorktown Heights

UKのベテラン・バンド、FEEDERのフロントマンGrantNicholas(Vo/Gt)初のソロ・アルバム。FEEDERのアルバムにthe HIATUSの細美武士、ASIAN KUNGFU GENERATIONの後藤正文が参加したことも関係あるのか、Track.2「Hitori」なんていうタイトルの曲も収録。アコースティック・ギターを基調としたサウンドと丁寧に歌われるヴォーカル楽曲が並んでいるが、Track.4「Robots」、Track.8「Hope」のような激しめの曲はライヴでの再現が楽しみなバンド・サウンド。アコギの弾き語りがベースになって作られているにも関わらず、それぞれが違う表情を見せる多彩なアレンジによる抒情的で繊細な15の楽曲は、メロディ・メイカーとしての彼を存分に発揮しているだけでなく、ギター・ロックの可能性すら示唆しているようだ。

-

-

GRAPEVINE

ROADSIDE PROPHET

デビュー20周年。リーダー脱退やレーベル移籍などの転機も前向きに乗り越え、ロック・シーンに君臨し続けるバイン。あえてメッセージを明言しない姿勢の彼らが今、何を歌うのか。シンプルで壮大なギター・ロック・ナンバー「Arma」は"このままここで終われない"と、武器を持たず新しい音を創造するバインの魂をミディアム・テンポで聴かせる。乾いた音のキメが心地よい「Shame」で"ひと夏の思い出"としてのフェスなど現実を俯瞰的に皮肉り、重厚な歪みの「The milk(of human kindness)」でどっぷりとダークな世界へ誘い込むが、ラスト「聖ルチア」では一転、キーボードが映えるこれでもかと明るく美しいポップ・メロディに乗せて愛を歌い、強い余韻を残す。預言者は例え話を聴く者に伝え、そこから本質を読み取らせる存在。"道端の預言者"なる本作もそんな作品のようだ。

-

-

GRAPEVINE

真昼のストレンジランド

リード・シングル「風の歌」では、その味わい深いメロディで胸焦がしてくれた彼ら。キャリア15年超えならではの、そんじょそこらの若者じゃ決して出せないであろう渋みは、この約 1年半ぶりのニュー・アルバムでも「This Town」を始めとするロック & メロディアスなナンバーで堪能させてくれる。その田中和将の唯一無二な歌声と、彼の存在感をあくまでも全面に押し出しながら、「ミランダ」などでは強烈な爆発力で音をたたき出す演奏陣。両者のアンサンブルは、"歌もの"といっても、演奏陣は一歩弾いてヴォーカルを前に押しすような、単なる"歌もの"とは一線も二線も画している。最上級の "歌ものロックバンド"であると同時に、ロックバンドとしての衝動をいつまでも失っていないのが素晴らしい。

-

-

GRAPEVINE

風の歌

GRAPEVINE としては約1 年半振りのシングル・リリース。「風の歌」はその名の通り、秋空のように高く突き抜ける開放的なミディアム・テンポ・ナンバー。田中和将のヴォーカルと3人の奏でるストレートな音作りは肝が据わった落ち着きを感じさせる。メロトロンのストリングスとの相性も抜群で、大人として熟した人間にしか出せない渋さとスケール感。この曲は今までのGRAPEVINE とは確実に一線を画している。c/w の「This Town」は遠く外国に広がる雄大な台地を彷彿させる、カントリー・テイストの効いたロックンロールだ。昨年の精力的な海外公演や、長田 進とのコラボレーションを経て、新たなる自分達の"場所" を見出したGRAPEVINE。彼らの自然体が凝縮された美しい作品に仕上がった。

-

-

GRASS WIDOW

Past Time

サンフランシスコの女性トリオ、GRASS WIDOWの初のフル・アルバム。デビューEPがVIVIAN GIRLSに絶賛され、7月にはSONIC YOUTHのサポート・アクトとして、ブルックリンのプロスペクト・パークでの野外イべントにも出演が決定するなど、既にその注目度は高い。一部では、今年最強の新人バンドとまで言われちゃっている女の子3人組は、そんなことはおかまいなしに低血気味なコーラスで淡々と歌う。その心地良いコーラスは、張り詰めた空気の中の、唯一の癒しとなっている。人肌の温もりのような居心地の良さ、静かなる声の共鳴、そこにまた酔ってしまいそうだ。この音はスカスカなのか重厚なのか、それすらあやふやな、つかみどころのなさも魅力的だ。徐々に高ぶってくるこの感じ、ローファイなんてとんでもない、グルーヴィに思えるのは私だけだろうか?

-

-

V.A.

Yes,We Love butchers〜Tribute to bloodthirsty butchers〜"The Last Match"

吉村秀樹が亡くなってから1年と1日目にリリースされるトリビュート盤第4弾。あがた森魚(ブッチャーズの射守矢や小松も参加)、the 原爆オナニーズらベテラン、ASIAN KUNG-FU GENERATIONやTHE BACK HORNといったシーンの中核を担う存在、+/−ら海外の盟友、それでも世界が続くならといった若手まで顔を揃えた今回は、シリーズの中でも最も吉村の影響の広範さを証明。ギター・サウンドとフィードバックだけで胸に熱いものがこみ上げるAKGやenvy、合成ボイスや読経のようなリズム感で再構築したASA-CHANG&巡礼や、ピアノをフィーチャーし、生死の狭間を行くようなサイケデリックな祈りの歌へ昇華したGREAT3など、バンド/アーティストがリスペクトの姿勢を究極まで研ぎ澄ましている。

-

-

GREAT3

愛の関係

フジファブリックやSISTER JETなど、数々のアーティストのプロデュースを手掛けることでも知られる片寄明人、名だたるバンドのサポートやプロデュースに携わる白根賢一、前作から加入し、若干24歳とは思えないテクニックとセンスを持つjanによる、新生GREAT3としては2作目となるアルバム。DAFT PUNK、TORO Y MOI、FOSTER THE PEOPLEなどを筆頭とする"今の音"の美味しい部分をギュッと凝縮させ、瑞々しい輝きを放ちつつ、熟練した音楽家にしか成し得ない圧倒的な完成度と遊び心に溢れた楽曲たちは、今を生きてて良かった、ロックが好きで良かったと、純粋な喜びで満たしてくれる。ロック、ファンク、ニューウエーブ、サイケ、ソウルを通過した、2014年に高らかに鳴り響く、極上のポップ・ミュージックの誕生を祝おう。

-

-

A GREAT BIG WORLD

When The Morning Comes

Christina Aguileraと共演した「Say Something」で人気に火がつき、前作『Is There Anybody Out There?』が全米3位の大ヒット作になったニューヨークの男性ピアノ・ポップ・デュオ。前作発表後、日本を含め、世界中を駆け巡ってきたふたりが完成させた2ndアルバム。FUTURISTICのラップをフィーチャーしたシングル「Hold Each Other」を始め、複数のプロデューサーと組んで作り上げた多彩な曲が見事、ピアノ・デュオという狭いカテゴリーを打ち破っているが、その試みが成功したのは「SaySomething」に負けないヒット曲を作るという最初の目論見を改め、正直な歌を作るという自分たちの原点に回帰したからこそ。ピュアな歌心が前作以上に研ぎ澄まされたことを思わせる曲の数々が胸を打つ。

-

-

GREAT WALLS SOUND

Three States Of Mind

QUATTROを始めとするロック・バンドや様々なジャンルのアーティストのプロデュースを務めてきたVo&GtのNaokiが中心となって結成されたGREAT WALLS SOUNDの1stアルバム。プロデュースを沢山務めてきたからだろう、とにかく音が完成されていてスカッと抜けがいい。ギター・サウンドもヴォーカルもしっかりと耳に馴染み、日常に寄り添う様なアルバムだ。オルタナティブなギター・ロック・サウンドを基本としながらスカ、ファンク、レゲエなどあらゆる音楽を取り込んでいてとてもバラエティー豊か。そしてどの曲もキャッチーで飽きない。さまざまなバンドを経験した彼ら3人だからこそ作り上げる事が出来た力作。

-

-

Billie Joe Armstrong

No Fun Mondays

GREEN DAYの最新アルバムを引っ提げた、日本公演を含むワールド・ツアーが延期になってしまったなか、外出自粛を余儀なくされる世界中のファンへDIYのカバー曲を届けてきたBillie Joe。一連の楽曲をコンパイルした本作は、John LennonやTHE BANGLES、Johnny Thundersなど彼のルーツ・ミュージックや、新型コロナウイルスにより亡くなったAdam Schlesinger(FOUNTAINS OF WAYNE)へのトリビュートなど、バラエティに富んだ14曲を収録。オリジナルへのリスペクトも感じさせつつ、"らしい"ポップ・パンク・アレンジもさすがだ。原曲をチェックすることも含め、"No Fun Mondays"というタイトルとは裏腹に音楽を聴く楽しさを改めて教えてくれるような作品。

-

-

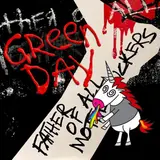

GREEN DAY

Father Of All...

期待通り、なのにまったく新しいGREEN DAYがここに! ポップ・パンク/ポップ・ロック・シーンのヒット請負人、Butch Walkerをプロデューサーに迎えた新作。前作が社会的な問題を盛り込みつつ、比較的シンプルなパンク・ロック・スタイルで攻めていたのに対し、今作は遊びの要素がありエンターテイメント性が高い作品となった。ブラック・ミュージックを意識したような裏声を使った歌唱やハンズ・クラップのリズム、そして、それがGREEN DAY節のポップなロックにハマった気持ち良さ。Billie Joe Armstrong(Vo/Gt)の息子、JoeyがSWMRSでレトロな音楽を若い感性で取り入れているし、お互いにいい刺激を与え合っているのかも? なんて考えてしまう。

-

-

GREEN DAY

Greatest Hits: God's Favorite Band

インディーズ時代も含めGREEN DAYの代表曲を網羅したベスト盤。2001年にリリースした『International Superhits!』と収録曲のダブりがあるとはいえ、彼らの第2の黄金時代を作った『American Idiot』(2004年)以降の活動もフォロー。『American Idiot』リリース時に間に合わなかった若いファンが彼らの軌跡を知るには便利な全22曲。『Revolution Radio』(2016年)収録のアコースティック・ナンバー「Ordinary World」は再録バージョンで収録し、2014年のグラミー賞の授賞式でBillie Joe Armstrong(Vo/Gt)とデュエットした人気カントリー・シンガー、Miranda Lambertとの再共演が実現。最後に加えられた新曲「Back In The USA」は、これぞGREEN DAYと言えるポップ・パンク・ナンバーだ。

-

-

GREEN DAY

Revolution Radio

前作が3部作だったこともあって、彼らの新作が聴けるのはもう少し先なんじゃないかと思っていたので、これは嬉しいサプライズ。バンドというものは、長く活動しているとどうしても楽曲が落ち着いてきたり、逆に同じような作品の焼き増しになってしまうのが世の常だが、彼らは本当に特例中の特例だ。もちろん今作でも年齢を感じさせない、エネルギッシュでフレッシュなサウンドで、そのうえキャリアの蓄積が作品のクオリティをグッと上級なものに仕立てている。アルバムごとに、バンドのそのときの状況や時代背景が反映されているが、今作はいろいろなものを乗り越えてきた彼らだからこそ堂々と歌える時代のリアルと、長年音楽と共に生きて来た彼らだからこそ歌える本当に自由なロックが詰まっている。

-

-

GREET DEATH

New Hell

ミシガン州出身の3ピースによる2ndアルバム。2017年の1stアルバム『Dixieland』では轟音のシューゲイズ・サウンドで高い評価を受けた彼らだが、今作ではそれに加えて、エモ/ポスト・ロックのダイナミズムと構築美が備わった作風に。ヘヴィ・ロック/スラッジにも肉薄する重々しさにサッドコアの繊細さが同居したアンサンブルと、それぞれ表情の異なるふたりのヴォーカルによる、憂いを帯びたメロディを紡ぐコーラス・ワークが織り成す音世界は圧倒的。途方もないカタルシスを生む長尺のTrack.4、9は息を呑むほどの美しさだ。CONVERGEのJacob Bannon(Vo)が主宰する"Deathwish"からのリリースというのも頷ける、闇と美を湛えた傑作。

-

-

Takeshi Iwamoto

Bleu outremer

2016年以降のライヴ活動を休止すると発表したQUATTROの中心人物である岩本岳士(Vo/Gt/Key)のソロ名義"Takeshi Iwamoto"として今作をリリース。2015年1月にクラウドファンディングで制作した1stアルバム『Le ouest paresseuxxx』はエレクトロやR&Bの要素を含んでいたが、それとはギャップのある今回のソロ作。THE BYRDSやTHE VELVETUNDERGROUNDなどの往年のアーティストを彷彿とさせるあたたかみと安心感と高揚感をまとい、どこか懐かしさをも感じさせる。60sと90sをルーツとしている彼だからこそ生まれた1枚なのだろう。原点回帰作とでも呼ぶのかもしれない。

-

-

GRIZZLY BEAR

Shields

現代のUSインディー・ロック・バンドの最高峰とも呼ばれる、ブルックリンを拠点に結成された4人組GRIZZLY BEARの3年ぶりのニュー・アルバム。2009年にリリースされた前作『Veckatimest』がビルボード総合チャートで初登場8位、インディー・チャートで1位を記録し、ピッチフォークやNME等の様々な媒体で軒並み高評価を得た。そんな名盤認定された後の今作はバンドの更なる躍進を予感させる素晴らしい内容に仕上がった。サイケデリックなフォーク・ロックをベースに美しいメロディとハーモニーが折り重なり、複雑ながらも耳馴染みの良い様々な楽器のアンサンブルが一音一音丁寧に鳴っている。全てが成熟し、最高の状態でレコーディングされたことが音の端々から聴きとれる。今までよりも力強さも増し、彼らはまた名盤を生み出した。

-

-

group_inou

DAY

もし君が10代~20代前半の若者ならば、とにかくこのアルバムを手に入れて、夜中にヘッドフォンを着けて爆音で聴いてみるべき。そして聴き終えたら、静まり返った夜の街を散歩して、頭の中に残る音と言葉を脳内でリフレインさせるといい。するとこの世界が、誰よりも一人ぼっちな君のものだと気づくだろう。孤独が、何よりもこの世界を美しく見せるものだと気づくだろう。group_inouの3rdアルバムは、夜の子供たちに捧げられた自由と孤独の讃美歌集だ。前作『_』で見せたサイケデリックで摩訶不思議な白昼夢から、group_inouは再び、真夜中の遊び場に帰ってきた。苛立ちと侘しさが同居したキレのあるリリック、暗闇に光る花火のように切なくもキャッチーなサウンド。この音を携えて、日々の暗闇に飛び込め。

-

-

group_inou

MONKEY / JUDGE

アルバムから数えると約2年振りとなるダブルAサイドシングル。捕らえ所のない存在感と唯一無二のスタイルで快進撃を続けるエレクトロ・ダンス・ユニットgroup_inou。久々に届けられた今作はセンチメンタルなシンセ・サウンドと切ないリリックとラップが印象的な「MONKEY」とポップで毒のあるリズミカルなリリックが耳に残るダンス・チューン「JUDGE」と強力な2曲。特に「MONKEY」は彼らのメロディアスな側面が表現されたシンプルでストレートな名曲。情報量の多い音楽が多い中で彼らのスタイルと独特の言葉はとても心に残る。今作にはアルバム「 _ 」の収録曲である「MYSTERY」が新バージョンとして収録されている。

-

-

GROUPLOVE

Healer

iPod touchのTVCMソングに使用された「Tongue Tied」でブレイクを果たしたLA出身の米英男女混合5人組バンドが、約3年ぶり4枚目となるアルバムをリリースした。鮮やかなメロディと、タイプの異なる男女ヴォーカルの掛け合いというGROUPLOVEのトレードマークはもちろん健在だが、少し落ち着いた印象も垣間見える。性急なビートとサビのフレーズが耳に残るアッパー・チューンの「Deleter」に始まり、憂いを帯びたギターとキーボードが絡み合う「The Great Unknown」、エモーショナルに死生観を歌い上げる「Burial」と、変幻自在のサウンドでポップネスを響かせる本作は、デビューから10年を迎えたバンドの変化と、新たな側面を見せた1枚と言えるだろう。

-

-

GROUPLOVE

Big Mess

2010年代前半のミュージック・シーンのムードのひとつだったユーフォリアを、バンド・サウンドの核に持っているロサンゼルスの男女5人組が3年ぶりにリリースする3枚目のアルバム。前2作はメンバーによるプロデュースだったが、今回はメンバーたちが愛してやまないバンド、MODEST MOUSEなどを手掛けてきたPhil Ekをプロデューサーに迎え、タイトルとは裏腹に1曲1曲を、ケレンに頼らずポップ・ソングとしてじっくりと聴かせるウェルメイドな作品になっている。やや落ち着いた印象はなきにしもあらずだが、もちろん、男女ヴォーカルの掛け合い、エレクトロニックな音色を帯びた演奏から滲むユーフォリックな魅力はこれまでどおり。むしろ、これまで以上に際立ったようにも感じられる。

-

-

GROWING

Pumps

数多の才能が闊歩するブルックリンを拠点に、様々なアーティストとの交流を繰り返し、昨年は2度の来日公演も行ったGROWINGの最新作。エレクトロニカやアンビエント、ドローン・ミュージックなのだが、クラウト・ロックのような剥き出しのリズムが躍動する。ギター/エフェクター/シーケンサーのみで繰り広げられるミニマルなサイケデリアは、クールでありながらも生命力で満ち溢れている。ゆらぎながら徐々に変化していく、不思議な存在感が魅力的。強烈なフックがあるわけではない展開の少なさゆえに、最初は捉えどころがないようにも思えるが、この質感は面白い。「全編トンネルの中で撮影されたロード・ムービー」みたいな感じです。ジャケットのアート・ワークもアルバムの世界観を見事に捉えている。

-

-

Gruff Rhys

Hotel Shampoo

Gruff Rhys旅行記第一日目は、海辺の宿での目覚めから始まる。カモメの歌声と、海辺特有の生暖かさを含んだ波の音が心地よく広がる。Gruff Rhysといえば、言わずもがなSUPER FURRY ANIMALSのフロント・マンであり、SIMIAN MOBILE DISCOやGORILLAZへも参加をしている売れっ子ヴォーカリストでもある。そんな彼自身のホテル行脚の記憶を、アメニティ・コレクションとリンクした音楽として留めたという本作は、時にハイ・テンションで、時にチル・アウトなゆるいポップ・サウンドで充実している。こじんまりとした、それでいて開放感のある甘いメロディが甘美だ。そして、親しみやすい軽やかなサウンドに、時折織り込まれるエッジの利いたファズ・ギターが、どこか非現実的な高揚感を生む。見知らぬ街を散歩しているかのような、無防備で、明け透けな好奇心に刺激され、今すぐにでも旅支度を始めたくなってしまう。

-

-

GYPSY&THE CAT

Gilgamesh

今夏を彩るあなたのサマー・アンセムはなんだろう?南国ムード満載で肉体的な高揚感を湧かすFRIENDLY FIRES?それとも、GIRLSマインドと共振しそうなレトロスペクティヴに青春性の蒼き輝きを放つSMITH WESTERNSだろうか?では、オーストラリアから届けられたこの心地良い波はどうだろう? GYPSY&THE CATのデビュー・アルバム『Gilgamesh』である。あのMark Ronsonがあっぱれ太鼓判を押し、「Time To Wander」の7インチ盤は即完売になるなどクラブ・シーンで熱い注目を集めている彼ら。PASSION PITやEMPIRE OF THE SUN好きにも激プッシュしたいアーティストである。その世界観はTOTOやTEARS FOR FEARSのダンサブルな80’sサウンドをモダンにブラッシュアップし、AIRのメランコリックなオブラートで包むようだ。美しく気分を高めながらも、どこか儚さ漂う、それはさながらサマー・サンセット・タイム・ミュージック。

-

-

GYROAXIA

Freestyle

アニメ、ゲーム、コミック、声優によるリアル・ライヴなどメディア・ミックス展開をするボーイズ・バンド・プロジェクト"from ARGONAVIS"発の5人組バンドが、今作でメジャー・デビューした。キャラクターを担当するキャスト(小笠原 仁、橋本真一、真野拓実、秋谷啓斗、宮内告典)が実際にパフォーマンスを行っており、表題曲を手掛けた山中拓也(THE ORAL CIGARETTES)やTAKE(FLOW)、SHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNK'D/S.T.U.W)らが曲提供。「Freestyle」はキャッチーなサビにライヴを意識したシンガロングがある、ノイジーでメロディックなロック・チューンとなっている。そのほかラウドロックからダンサブルな曲など幅広い内容になった。