DISC REVIEW

カ

-

-

小林太郎

DOWNBEAT

トレードマークでもあった長髪をバッサリとカットし、話題を呼んでいる小林太郎。しかし、変わったのは見た目だけではない。昨年リリースされた2nd EP『IGNITE』以来、約1年ぶりにリリースされる今作では、ハードで泥臭いロックのイメージから一新し、エレクトロな"ダンス・ビート"に挑戦。全曲ヴォーカルをダブルで録るなど、レコーディングでもこだわりを見せている。しかし、これまでの小林らしいロック・サウンドも健在。クラブでもライヴハウスでも盛り上がること間違いなしの作品となった。恒例のインタールードも、これまで以上にクオリティが上がり、より繊細な仕上がりに。山田親太朗と菅登未男が銭湯でバトルを繰り広げる、ユニークな「Damn」のミュージック・ビデオも見ものだ。

-

-

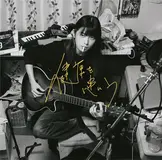

小林太郎

鼓動

今年1月、メジャー1stアルバム『tremolo』を発表した小林太郎が、初のシングルをリリースする。90年代オルタナティヴ・ロック、グランジ、あるいはハード・ロックをルーツにしたバースト感たっぷりのギター・サウンドと、これまたバースト感たっぷりの魅惑的なヴォーカルで豪快に攻めてきた彼だが、今回のシングルで中心に据えたのはメロディアスな歌。歌謡性の高い、濃ゆいメロディをエモーショナルに歌い上げる。哀愁のあるギター・フレーズとダンサブルなビートによるモノトーンな色調のサウンドだが、それをドラマティックに彩るのがヴォーカル。愛する"鼓動"の大きさ、熱さをテーマに、小林太郎の声のパワーと音域の広さが活きる曲になっている。ド直球で情熱が迸っているこうした曲も、似合う。

-

-

小林太郎

tremolo

1st EP『MILESTONE』でメジャー・デビューした小林太郎のメジャー初となるフル・アルバム。インディーズ時代からの“若者らしからぬ無骨なロック”のイメージをぶっ飛ばす音楽性の広さに驚かされる。力強いロック・ナンバーだけではなく、スロー・バラードやソフトなナンバー、ギター・ロック、フォーク・テイストの楽曲、打ち込みを使ったインタールードなど、『MILESTONE』の流れを汲みながらも自身のフィールドを開拓している。そして特筆すべきは小林のヴォーカルだ。どの声が彼の素の声なのか?と考えあぐねてしまうほどの多面性。挑戦的かつのびのびとした歌声は、様々な角度からメロディを照らし、戯れているようだ。小林太郎の新たなスタートとなる、生命力に溢れた1枚。

-

-

小林柊矢

柊

21歳の等身大をラヴ・ソング、ライフ・ソングにダイレクトに昇華した13曲+ボーナス・トラックからなる1stフル・アルバム。メジャー・デビュー曲「君のいない初めての冬」や1st EP収録曲の「死ぬまで君を知ろう」、そのあとの配信楽曲「白いワンピース」、「名残熱」といった既発曲がアルバム曲と並び、より立体感を伴い、時間の経過も感じさせるアルバムらしいアルバムへと結実した。堂々たるJ-POP~ロック・ソングであるリード曲「愛がなきゃ」や、まず笑うことのいい伝播について歌う「笑おう」など、小林が心底願うパワーが歌声になり希望的な歌詞に説得力をもたらしている。鳥山雄司、本間昭光、トオミヨウら、世代の違うポップ・シーンきってのアレンジャーを迎えたことで多彩な色合いが実現した。

-

-

小林柊矢

あの頃の自分に会えるなら

青春のドキュメントと言えそうなヴィヴィッドな表現、思わず肩入れしたくなる表現を多く持つ小林柊矢の1st EP。現代のJ-POPを代表する、プロデューサー/アレンジャーのトオミヨウを3曲で迎えているが、ストリングスを効果的に導入した「レンズ」や、THE BEATLESから綿々と続くようなエヴァーグリーンな曲調とメロディ、アレンジが一体となった「死ぬまで君を知ろう」など、長く聴かれそうな普遍性が魅力だ。また、恋愛以外の実体験として、野球少年だった小学生時代、理想に手が届かなくても諦めなかった自分を今に重ねた「プレイボール」は、大人になったリスナーにこそ沁みる内容だろう。どの曲も素直に感情を映した歌唱がスッと心に入ってくる印象で、特にエモーショナルなロング・トーンには揺さぶられる。

-

-

小林私

象形に裁つ

主観と客観、意識と無意識、肯定と否定、前進と後退。ついさっき思ったことを自分自身が覆していくことは誰にもあるが、小林私ほどそれを高速且つメロディに乗る歌の表現で行う人間は、ほとんどいないのではないだろうか。メジャーからの1作目にして、通算3作目の本作。弾き語りの鮮度第一主義の彼が曲を音源として半永久的に定着させるには、毎回別の位相を必要としているが、今回は従来の何倍も精度を上げたアレンジで、現行のポップスとしての解像度もアップ。10代のボカロP、SAKURAmotiを迎えた「杮落し」のどこかギクシャクしたマイナー16ビートが、感覚の鋭さと生活の鈍化のアンビバレンツに見事にハマっているし、白神真志朗のフェイク・ジャズ風アレンジが冴える「可塑」など、聴覚を更新する全8曲。

-

-

小林私

光を投げていた

前作以降、フェスで入場規制をかけたりラジオ番組が開始したり幅広い層を虜にしている小林私が、自主レーベルより2ndアルバムを発表。前作のラスト曲「生活」を、豪華演奏陣やアレンジャーと共にブラッシュアップしたリアレンジVer.で始まる本作は、煌びやかなポップスやビッグ・バンド風のジャジーなナンバーなど、さらに多彩なジャンルを横断する。小林からのラヴ・コールで実現した清 竜人プロデュースの「どうなったっていいぜ」は、清 竜人節の効いたロマンチックなサウンドに小林の荒々しさがマッチした色っぽい仕上がり。その他BOBO(Dr)や奥野真哉(ソウル・フラワー・ユニオン/Acc/Pf/Key)が演奏する「冬、頬の綻び、浮遊する祈り」など、濃厚な個性を強力な歌で乗りこなす小林の実力を示す。

-

-

小林私

健康を患う

新鋭シンガー・ソングライター、小林私の1stオリジナル・アルバム。SNSに投稿している動画や昨年秋の初ワンマンが弾き語り中心だったように、芯にあるのは、自身のヴォーカルとギター――特に"この声で歌えば小林私になる"レベルでインパクトの強いしゃがれ声だ。一方メロディは、フォーク歌謡からVOCALOIDまで吸収したもの。且つ3名のアレンジャーの手により各曲が異なる色に染められているため、グランジありネオ・ソウルあり、鳴っている音は多様だ。1stアルバムだからこそ制限を設けず、どんなものができるのか試してみたのかもしれないが、この人の場合、照準を絞らないままのほうが面白くなりそうな予感。歌詞のレトリック含め、自由に音楽を楽しんでいることが伝わってくる。

-

-

古墳シスターズ

カノン

結成10周年の記念すべき年にリリースされた最新アルバムは7曲の完全新曲に加え、2021年5月にリリースしたミニ・アルバム『ハブ・ア・グッドバイ』以降に配信リリースされた楽曲、会場限定シングル『ハブ・ア・グッドナイト/サマーゴースト』のみに収録された楽曲を含む、全13曲入り。"シンプル且つ、心に響く強靭なサビ"を意識しながら、今まで以上に多彩なアプローチを取り入れ、1曲の中にも心の揺れ動きや感情の機微が見える楽曲たちは、古墳シスターズの最新型。心象風景を丁寧に描き、"報われなければ嘘だよな"との歌詞が胸に迫る「季節を待って」は、古墳らしさと10周年ならではの表現力や説得力を併せ持つ、今作のリード曲でありクライマックス。大丈夫、きっとその季節はすぐそこに迫ってきてるはずだから。

-

-

古墳シスターズ

スチューデント

結成8年目、古墳シスターズ初の全国流通盤となる1stフル・アルバムがリリースとなった。結成初期から歌い続けている「学生叙情詩」、代表曲「ベイビーベイビーベイビー」、表題曲となる新曲「スチューデント」など、ここまでの集大成と最新型を見せる全13曲を収録している。衝動やら激情やらなんやらを含む圧倒的熱量を放つ歌と演奏、聴く者の心を鷲掴むキャッチーなメロディと言葉たち。汗や涙やいろんな汁がほとばしり、会場中がシンガロングする姿が想像できる楽曲たちは、今すぐライヴハウスに行きたくなるライヴ感に満ちている。また、聴き終えたあとに心にぽつんと影を落とす、全体に帯びた物悲しさや夕焼け感のようなものも彼らの楽曲の魅力。まだ僕らは大丈夫、悲しく思えるから。

-

-

小南泰葉

僕を救ってくれなかった君へ

2年振りのフル・アルバムのテーマは"メッセージ"。1stフル・アルバム『キメラ』リリース以降、自分自身の楽曲に何が足りなかったかを見つめ直し、"何も飾らない""真っ白"な状態で楽曲制作を行ったという。楽曲が持つ魅力を充分引き出すアレンジが各曲で施されており、バンド・サウンドでユーモラス且つロックに攻める曲や、プログラミングとキーボードを主体にしたソフトな楽曲、ピアノとチェロをフィーチャーしたものなど、バラエティに富んだ音楽性が楽しめる。そしてすべてに共通しているのは彼女の歌がどれも切なく悲痛でありながら、とても優しいということ。どの曲も向き合う相手がいるからこそ生まれた楽曲ゆえだろう。この作品は小南泰葉が彼女自身に、そしてあなたに捧げるプレゼントだ。

-

-

小南泰葉

怒怒哀楽

生きづらさを決してコアな音像に落とし込まず昇華したアルバム『キメラ』。その後、ライヴを重ねることで、さらにその感情をリスナーとともに鳴らそうとする今が凝縮されたシングル、と呼ぶにはあまりに濃厚な新曲4曲+デモ2曲。タイトル・チューンでは小気味良いアコギと遠くで鳴る嵐のようなエレキとグルーヴが渾然一体となって感情の出口を求めるように展開。歌詞は携帯で"3355411"と打つと"死にたい"と表示され、その2乗の"11224111122411"は"生きたい生きたい"になるという都市伝説を下敷きに、時代や環境に対する怒りを表現。囁きから叫び、天に昇るような歌唱と1曲の中で様々なに表情を変える歌そのものが断然強い。ボートラ扱いのデモのカッコよさにも驚きを禁じ得ず、彼女のソングライターとしての力量を知る。

-

-

小南泰葉

キメラ

挫折、路上からの再スタート、そしてインディーズを経て、昨年5月にメジャー・デビューした女性シンガー・ソングライターによる1st フル・アルバム。聴く者の神経を逆撫でする爆音・轟音のサウンドとショッキングな言葉遣いとともに内なる自分を露悪的なまでに曝け出した曲の数々と何かが憑依したんじゃないかと思えるほど声色を使いわけた歌唱は、シンガー・ソングライターはシンガー・ソングライターでもレコード会社が謳う"新世代"や、あるいは"超個性派"という形容がふさわしい。洋楽の世界で最近、使われる"魔女系"なんて言葉がふと頭を過ぎったりも。ともあれ、そういう過激さのみならず、端正なアレンジやポップな展開も含め、衝撃的かつ奥深い作品になっているところにこの作品の意味がある。

-

-

THE★米騒動

十九歳でぜんぶ終わる

2010年の10代限定オーディション“閃光ライオット”にてグランプリを獲得。11年にも大型フェスに出演するなど快進撃を続ける、札幌が生んだ3ピース・バンドTHE★米騒動の2ndミニ・アルバム。10代特有のリアリズムや鬱憤を込めたようなグルーヴとギター・サウンドは疾走感があり、凶暴的でありながらどこか冷たさを感じる。90’sのUSオルタナを彷彿とさせる荒々しいサウンドも魅力。「家政婦はなにも見ていない」などの歌詞もどこか捻くれていてセンスを感じる。そして存在感抜群の石田愛実のヴォーカル。ここまでエネルギッシュな女性ヴォーカルを聴いたのも久しぶりだ。ここ1年のバンドの集大成というこのアルバム、聴き逃し厳禁だ。

-

-

POTSHOT

DO IT AGAIN WITH POTSHOT

1995年から活動を開始、自称"たぶん日本で3番目に結成されたスカ・パンク・バンド"が結成20周年を記念してリリースするリユニオン・ミニ・アルバム。、現在は各々がRYOJI & SKA PUNK ZOMBIES、JUN SKYWALKER(S)などで活動している彼らは今年11月までの期間限定で再結成、大型フェスへの出演で存在感をアピールしている。アルバムは未発表曲とライヴ定番曲を現メンバーによる再録、さらにシーナ&ロケッツの名曲「ハッピーハウス」をスカ・アレンジしたカバーの6曲で構成されている。英詞ではあるものの、Track.1「Fight Together」、Trak.2「Start From Today」といったわかりやすいメッセージを王道のスカ・パンクで歌う姿勢には結成当初から変わらぬ精神の若さがきらめいており、聴いていると自然と気分が上向きになってくる。

-

-

こゑだ

モンシロチョウ

エクストリームでエッジの立ったロックのイメージが強かった1stミニ・アルバムとは違う印象を残す2ndミニ・アルバム。GENTOUKIの田中 潤をアレンジャーに迎えた「モンシロチョウは死なない」でのアコギやピアノに浮遊感のあるSEが重なる不思議なイメージ、声優的なキャラから生身の20代の女性らしい声まで横断する「LinariaLisa」、4ビート・ジャズをロック・バンドでアレンジしたような「あそびましょ」の挑発、そしてロック・サウンドだがボサノヴァのリズムの「パラノイアフォルテ」など新機軸も満載。ハードでドラマチックな曲調でのパワフルさも残しつつ、女性の様々な感情や感覚を表現。彼女が作詞作曲だけでなく、世界観を伝えるセルフ・プロデュース力をつけたことを証明する力作。

-

-

コンテンポラリーな生活

You'll dig it the most

ネクライトーキーが俄然注目を集めているが、あのポップネスとメロディの良さは、このコンテンポラリーな生活のソングライター、朝日 廉(Vo/Gt)のセンスに下支えされていることは言うまでもない。そのコンポラ初のベスト・アルバムからは、90年代USギター・ポップやオルタナ再評価と、10代のバンドがそれを自然に昇華している現在よりも前から、彼らが孤軍奮闘していたことがわかる。俯きがちな少年少女の目線と、ひとつの鍋=曲にポップやパンク、時にはブルージーな部分やハード・ロックさえ投入する音楽愛に満ちた捻くれ具合。今回、未発表新曲「雨曝しの女の子」の切なさを含むコード進行、バンド名を冠した初収録曲の堂々たるパワー・ポップの名曲感に、ベストながら今のコンポラを見る。

-

-

コンテンポラリーな生活

BAKEMONO in the Tennoji Park

"つらいことや苦しいことは今だけは忘れて"みたいなことを言う/歌うバンドに(ある種の真実もあるのだが)辟易している人に、コンポラの新作は異様なまでの腹落ち感をもたらすに違いない。くすぶるバンドマンの心象を描きながら、それでもバンドを手放さない理由が描かれたTrack.1でリード・トラックの「化け物になれば」、テンション・コードをシンプルな3ピースに落とし込むセンスが洒脱なTrack.2「僕は鳥」や、コード進行はイケメンなのに歌われる内容は唐揚げという"らしい"バランス感のTrack.4「居酒屋で出てくるタイプの唐揚げが食べたい」、DINOSAUR JR.ばりに腹の据わったドライなドライヴ感のTrack.6「ステレオサイン」、弾き語りのネイキッドな歌声が、むしろ優しいラスト・チューン「虹がかかったなら」など全7曲。

-

-

コンテンポラリーな生活

ヤンキーガール

アッパーな曲や、ユーモアに満ちたコンポラ流ミクスチャーが聴けた前作『ハスキーガール』が、それまでの彼らを明快に1枚にまとめたEPだとしたら、今回はこれまでの定石をナシにして、必要な音、しかもストレートで抜けのいい音像で多彩な5曲を届けているイメージだ。ソリッドなリフと上昇感のあるサビがタイムレスな名曲「ヤンキーガール」(Track.1)、藤田のトリッキーなベースが耳を引く、気ぜわしく展開するTrack.3「レッツゴー外道」、夜が明ける、翌日が訪れることのダルさやちょっとしたつらさと、少しの清々しさが混在するTrack.4「カーニバル」は、最小限の音から音が加わっていく進行が描いている世界と分かちがたく結びついている。静かに心を揺さぶる1曲だ。

-

-

コンテンポラリーな生活

ハスキーガール

コンテンポラリーな生活はずっと"君は君のままでいいけど、今のままでいいとは思わないだろう?"という自問自答がそのままリスナーにも共有されてきたバンドだ。それを泣きやルサンチマンを轟音で昇華するのでも、ことさらポップでキャッチーに落としこむのでもなく、ポップ・ソングに結実させた楽曲を強度の強いもの順に収録したようなEPがこれ。目新しさはないけれど、メロディの良さが光る表題曲を始め、実は90年代オルタナ以降の洋楽ギター・ロックのおいしいところをこんなに血肉化しているバンドはいないんじゃないか。そしてどこまでも現実逃避させてくれないし、冴えないし、ただ目を開けて見る夢だけを歌う朝日廉に限りない信頼を寄せてしまう。秋に出るEPとの対比も早くも楽しみだ。

-

-

コンテンポラリーな生活

ヘドが出る前に

前作であるミニ・アルバム『ポップソングと23歳』に続きプロデューサーに中尾憲太郎(ex.NUMBER GIRL、SPIRAL CHORD)を迎えた初のフル・アルバム。広範な意味でロックンロールとしか言いようのないギター・サウンドが鳴る、20代前半世代としては誰にも似ていないサウンド、ソングライター朝日廉(Vo/Gt)の煮え切らない焦燥の隙間から覗く、どうしても譲れない意思が綴られた歌が刺さる。90年代オルタナの質感をささくれだった音像で描く「嫌々々々」やタイトル・チューン「ヘドが出る前に」や、リズム・チェンジが多いにも関わらず歌がひどく際立って聴こえる「さかな暮らし」、恋や孤独や寂寞感溢れる"駅"をテーマにした「トロイメライ駅」「品川メモリーズ」の流れも妙に胸に沁みる。

-

-

コンテンポラリーな生活

ポップソングと23歳

2012年の"出れんの!?サマソニ!?"へ出演し、昨年下北沢Basement Barで開催した初の東京ワンマン・ライヴを即日ソールド・アウトさせるなど、一気に次世代ギター・ロック・シーンの筆頭へ踊り出た3ピース・バンド、コンテンポラリーな生活のニュー・ミニ・アルバム。アレンジ強化に徹底的に挑んだという本作は、中尾憲太郎(ex-NUMBERGIRL / SPIRAL CHORD)をプロデューサーに迎え制作。前作『ぼくらのキラーチューン』と比べ、重厚なサウンド・メイクを見せている。しかしながら、"これでもか!"というほどキャッチーなポップ・サウンドと、当たり前の日常へ楯突くようなアイロニカルな歌詞は健在。気持ちいいほどにとことんポップを貫いたコンポラらしい作品。

Warning: Undefined array key "$shopdata" in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/list/128972.php on line 27

-

-

コーユーエンギプラン

12/12

3ピース・バンド、コーユーエンギプランにとっての初の全国流通盤。爽やかさを携えながらも"え? ここの道曲がるの?"みたいなタイミングで捻りを効かせてくるバンド・サウンドを初っ端から炸裂させるTrack.1「ドライブ」を聴いただけでも、一筋縄ではいかないバンドだということはわかるだろう。サイケ、ファンク、ブラック・ミュージック、フォーク......と様々なジャンルをごった煮にしては、曲によって見せる個性も変えていく手法。その真ん中にあるシャウト混じりのヴォーカルには強烈なインパクトがあるが、それがあるからこそサウンド面で冒険しまくれるのかもしれない。結成~現在を詰め込んだという全6曲を聴き終えてもなお、まだまだ化けそうな予感がするのが面白い。

-

-

GOTH-TRAD

New Epoch

2001年の結成から最先端のレベル・ミュージックを発信し続けるREBEL FAMILLIAの一員であり、アブストラクトなダンス・ミュージックを産み出すオリジネイターであるGOTH-TRADの待望のニュー・アルバム。海外のレーベルからのリリースや、UK最高峰のダブステップ・パーティーDMZに出演するなど、精力的に活動して来た彼。今年、満を持して発表されるアルバムは、強靭なビートと絡み付くようなベース・ライン、そして説得力を持ったサウンドで、期待に十分応える傑作だ。特に後半からビルド・アップされていく流れは鳥肌もの。熱狂するフロアが目に浮かぶよう!最新型のクラブ・サウンドをぜひ体験して欲しい。

-

-

午前四時、朝焼けにツキ

飴玉泣イタ

プログレッシヴなスクリーモ・サウンドと歌詞、メロディにおける和の情緒の融合がすでに、自ら掲げる"激情系「帰りたくなる」哀愁ロック"というキャッチフレーズに全然負けていない個性をアピールしている新潟の5人組、"ゴゼヨ"こと午前四時、朝焼けにツキ。3枚目のミニ・アルバムは、"ゴゼヨ"サウンドが音色、リズムの広がりとともにさらにユニークなものになったことを物語っている。ラテン・テイスト、ラップに近い早口のヴォーカル、ダンス・ビートを導入したTrack.3がバンドの新境地を遊び心とともにエキセントリックに印象づける一方で、Track.5のアンビエントな広がりはバンドのスケールアップをダイナミックに描き出している。意識の変化も含め、この作品が大きな転機になることは間違いなさそうだ。今後、バンドに訪れるであろう飛躍に期待したい。

-

-

午前四時、朝焼けにツキ

カワラズ

"激情系「帰りたくなる」哀愁ロック"を掲げる新潟の5人組、通称"ゴゼヨ"の新作を聴き、忘れかけていたスクリーモ熱が再燃!もちろん、プログレッシヴな展開、シアトリカルな演出を交えながら、ポスト・スクリーモの延長線上でユニークさをアピールする彼らの音楽を、スクリーモのひと言で語れるとは思っていないが、クリーン・ヴォーカルとスクリームのスリリングな交錯のみならず、僕がスクリーモに求めるすべてがここには詰まっている。スクリーモというスタイルがそもそも無限の可能性を秘めたものであったことを久々に思い出すことができた。スクリーモ視点から語りすぎてしまったが、彼らの大きな魅力である和風のメロディやユーモア・センスを考えると、ゴゼヨの間口がかなり広いことは言うまでもない。

-

-

午前四時、朝焼けにツキ

鉄也林部

新潟を拠点に活動する4ピース・ロック・バンドのデビュー盤である1stミニ・アルバム。疾走感溢れるサウンドは、柔らかなハイトーンの中元秀哉(Gt / Vo)と、スクリームとポエトリー・リーディングを混在させたような小林亮輔(Ba/Vo)の声のコントラストを鮮明に浮かび上がらせる。綺麗事だけではやりきれない人間の心の中のせめぎあいを体現するようなその音を聴いていると、襟ぐり掴まれて引き寄せられた挙げ句、爪たてられて胸を抉られたみたいな感覚に。"激情系「帰りたくなる」哀愁ロック"と謳っているが、故郷の地ではなく、感情の初期衝動を思い出させてくれるような、つまり心を原点に帰してくれるような音楽だと感じた。まだ22歳だという彼らの今後が楽しみだ。

-

-

後藤まりこ

m@u

トイ・ピアノとギターがキュートなリフを奏でるTrack.1「4がつ6日」から、裸足でジャンプするようなときめきを放ち、同じくバンド・サウンドの「m@u」でもエモーショナルなポップを聴かせ、そこからごく自然にKovacs作のエレクトロ・チューン「す☆ぴか」へと進む序盤の透明感。スガダイローのピアノとの即興演奏では、後藤まりこのハードコアという名の潜在意識を最も強力に実感することもできる。また、「sound of me」のシングル時のリミックスでもおなじみのSerphのアブストラクトでありつつ美しいトラックとの相性も新鮮。また、独自のシティ・ポップ感を持つHARCO編曲の「Hey musicさん!」は最も耳懐こいポップチューン。メロディと声と言葉で音楽そのものへ同化するような新しい後藤まりこがいる。

-

-

後藤まりこ

sound of me

食べることに生きることのエネルギーを感じさせる謎の女性、シズルを演じる彼女。ほとんどセリフのない彼女の歌がエンディングをパカーン!と開けたものにしているのは間違いない。ポップとポストロックと童謡的な世界観に乗せて、走り出したら止まれない後藤まりこという女性・人間・アーティストそのものといった印象の歌詞が乗る時、その生き方への愛しさと畏怖が渾然一体となって迫ってくる。なお、カップリングはSerphによる表題とは一味も二味も違う、エレクトロやアブストラクト寄りのリミックスが2曲収録されているのだが、こちらもヴォーカルを損ねることのないリミックスで、温度感の違う「sound of me」をシングルで3種類楽しめるような趣向が楽しい。

-

-

V.A.

惡の花譜

アニメ『惡の華』の主題歌を完全収録したコンセプトEP。宇宙人によるOP曲「惡の華」は、しのさきあさこ、後藤まりこ、の子(神聖かまってちゃん)、南波志帆をそれぞれヴォーカルにフィーチャーした全4種類が収録され、ED曲であるASA-CHANG & 巡礼の「花 -a last flower-」も収録。物語の不穏な空気感、歪さを表現するため、ロトスコープと呼ばれる実写を元にした映像作成も話題を呼んだアニメだけあって、音楽においてもアニメならではの世界観を生み出そうとしていることが、本作を聴けばよくわかる。出口の見えない陰鬱な青春が、それぞれの楽曲に見事に表現されている。その中でボーナス・トラックとして収録されたBase Ball Bearの「光蘇」は、暗闇の中、かすれた瞼に映る微かな光のようで、美しい。

-

-

ゴホウビ

GOHOBI QUATTRO -sweet-

ゴホウビのメジャー1st EPは、王道ポップス、ギター・ロック、グッド・メロディ、ファンキーなナンバーとバンドの魅力をたっぷり詰め込んだ名刺代わりの1枚に。スージー(Vo/Key)とcody(Vo/Gt)の歌の掛け合いはもちろんのこと、405(Ba)とむんちゃ(Dr/Cho)のリズム隊の掛け合いまでもがなんとも爽快な「MOKE MOKE」から、メジャー1stデジタル・シングルで、バンドにとって大切な曲でもある「好きな服」までの全6曲、様々な表情を見せながら、自由に、全力で遊ぶ姿勢は微笑ましく、それでいてバンドの強い覚悟が感じられたりもする。それはタイトルが示すよう、バンド史上最大キャパとなる渋谷CLUB QUATTROでのワンマンに向けての覚悟の表れでもあるのだろう。これから進む道とその意思が明確に表れた1枚。頼もしい。

-

-

ゴホウビ

なんぼのもんじゃい

ダンス、ファンク、モータウン、シティ・ポップといった要素をふんだんに取り入れ、そこにゴホウビらしいポップ・センスを注ぎ込んだ、少し懐かしさ漂うダンス・チューン。メジャー4枚目となるシングルは、"豆腐メンタル4人組"とは思えない強気なタイトルはじめ、ラップあり広島弁ありといった遊び心満載の内容。それでもこの4人ならではの温かい雰囲気もしっかり味わえるのだから、そのバランス感覚にはあっぱれ。躍る心をそのまま表現したかのような405のベースライン、クール且つ軽やかながら存在感十分のむんちゃのドラム、そこに絡むcodyとスージーのハーモニー、これはもう痛快で爽快。どんなステップでもいい。この音に、ゴホウビにすべてを任せてくれれば大丈夫。そんな自信すら窺える1曲だ。

-

-

ゴードマウンテン

ENISHI

昨年末"RO69JACK"で優勝し、"COUNTDOWN JAPAN 15/16"への出演を果たした大阪在住の4人組ロック・バンド、ゴードマウンテン。彼らが初の全国流通盤となる2ndミニ・アルバムをリリース。今までの軌跡と人生がテーマという今作収録の5曲がそれぞれ異なりながらも確かな温度を持っているのは、そのときの感情や空気感がそのまま音と言葉に表れているからだろう。どこまでもまっすぐでエモーショナルなサウンド、力強さと包容力あるあっきゅん(Gt/Vo)の歌声からほとばしる熱に、思わず胸がいっぱいになった。過去を受け止めて、前を見据える。そして、ここからまた新たな一歩を踏み出していく。そんな彼らの姿勢に、背中を押される人は少なくないはず。賑わう関西若手バンド・シーンの中でめきめきと頭角を現し始めたゴードマウンテンに、ぜひ注目してほしい。

Warning: include(../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189

Warning: include(): Failed opening '../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/diskreview/artist_index.php on line 206189

FREE MAGAZINE

-

Cover Artists

ASP

Skream! 2024年09月号