Japanese

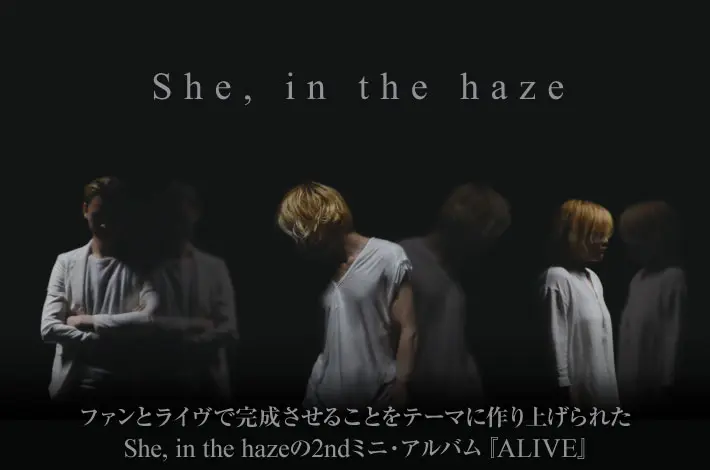

She, in the haze

Member:yu-ki(Vo/Gt)

Interviewer:山口 智男

精力的にリリースを重ねる一方で、自主企画ライヴのみならず、フェスやサーキット・イベントにも出演し、ライヴ活動にも意欲的に取り組みながらファンを増やしてきたShe, in the haze。そんな状況の変化は、彼らが作る音楽にも影響を与えたようで、2年5ヶ月ぶりにリリースするミニ・アルバム『ALIVE』は、ライヴを意識するようになったバンドの挑戦と新境地を印象づけるものになっている。幻想的且つ耽美的なサウンドを通奏低音としながら多彩な楽曲を奏でるShe, in the hazeは、ここからさらに進化していきそうな予感。ひと皮剥けたバンドの姿を、フロントマンのyu-kiが語る。

-1stミニ・アルバム『Mama said』(2016年リリース)をリリースしてから現在まで、バンドの状況もずいぶん変わってきましたね?

シンプルに、She, in the hazeの存在を知っていただけている方が以前よりも圧倒的に増えたところが一番の変化ですね。それと、『Mama said』をリリースしたころはまだ、作品を作ることを何よりも一番に考えていたというか、ライヴをするために作品を作っているわけではないと考えていたんですけど、そこも若干の変化が自分の中にありました。もちろん作品に関しては、誰に好まれるかということはできるだけ意識せずにやっていきたいという気持ちは変わらないんですけど、ライヴに来ていただいた人に何かを持って帰ってもらいたいとか、一緒に何かを作る空間にしたいとか、そういう気持ちが芽生えてきました。

-それはライヴを通して、お客さんの反応を目の当たりにしたことで変わってきたということなんですよね、きっと。

そうですね。楽曲もとても暗いし(笑)、独特な雰囲気の楽曲をやっているなかで、お客さんが感情を爆発させてくれている姿を目の当たりにして、こういう音楽でもちゃんと誰かに刺さって、何かしら与えられるものになっているんだってわかったことは、変化のきっかけになりましたね。

-She, in the hazeのお客さんって、勝手なイメージですけど、感情が高ぶっていてもクールを装っている人が多いんじゃないかって。でも、意外にそうではなかったんですね。

僕もそう思っていたんですよ。自由にそれぞれのペースで聴く人が多いのかなと思いきや、爆発してますね(笑)。そこも自分の中でびっくりしたところでもありますし、こんなに楽しそうにしているんだったら、もっと解放させてあげられるものを提供できたらいいなって思って、気持ちが変わっていったところはありますね。

-だからと言って、"誰に好まれるかということはできるだけ意識せずに作品は作りたい"と。前回のインタビュー(2016年10月号掲載)で、"音楽で誰かを救いたいとか、元気になってもらいたいとか、そういう気持ちが一切ない"とおっしゃっていましたけど、自分たちの音楽がお客さんに突き刺さっている光景を目の当たりにして、だったら救うとか、元気になってもらうとまでは思わないまでも、もっと届けられる、突き刺さる音楽を作れるんじゃないか、作ってみたい、というふうに気持ちが変化したところはないですか?

あぁ、それはあります。やはりリスナーあっての音楽なので、そういう意味では聴き手がどう感じるのかは気になるところではあるんですけど、そっちに寄りすぎてはいけないという葛藤が常にあって。その中でいいバランスを取ろうとしている状況ではあるんですけど、今回の作品は、自分の中でかなりリスナーに寄せる――寄せるという言い方はニュアンスとして正しいかどうかわからないんですけど、ライヴ会場で一緒に作れるような、リスナーと一緒に音を出して、初めて完成されるような楽曲をコンセプトに取り組んでみました。

-ライヴ活動を続けてきて、お客さんと一体になれたとか、自分たちの音楽がお客さんに届いている、刺さっていると手応えを感じたという意味で、特に印象に残っているライヴはありますか?

順位はつけられない(笑)。だから、どのライヴがそうだったっていうのは答えられないですけど、ライヴハウスで手を挙げたり、声を出したりって、僕だったら絶対しないんですよ(笑)。いくら感情が高まっても、興奮しても。

-それはyu-kiさんが誰かのライヴを観に行ったときの話ですよね。

そうです。僕がお客さんだとしたら絶対できない。恥ずかしいから(笑)。後ろで腕を組んで観てる。でも、それは僕だけに限らず、周りに人がいるなかで自分を解放して楽しむことにはどこか躊躇するところがあるなかで、人目も憚らず......じゃないですけど(笑)、楽しんでくれている様子をだんだん見られるようになってきて。中でも自主企画は、そういう様子をより見られるライヴだったかなと思いますね。

-バンドを始めたころや『Mama said』を作ったころは、"自分たちはライヴ・バンドとしてやっていくんだ"という気持ちはどれくらいありました?

そんなになかったと思います。むしろ、ライヴ・バンドという意識はまったくなかった。とにかく納得いく作品を作って、それをライヴという形で聴かせるというシンプルな発想でしかなかったと思います。

-今はどうですか?

どうなんでしょうね。今回の作品はさっき言ったように、お客さんがいて初めて完成されるものなので、そこは大きな違いだと思います。

-今回の作品は、ライヴで完成させるための余白を残しているんですか?

全曲ではないですけど、メンバーそれぞれに担当パートがあるように、お客さんにも担当パートを設けたというか(笑)。シンガロングのパートなんですけど、そこはお客さんに任せます。お客さんの声があって初めて1曲が完成されるので、余白ではないですけど、一緒に作れるようなものになっています。

-限定シングルだった「Mirror」(2018年12月TOWER RECORDS一部店舗/数量限定リリースのシングル表題曲)と2nd EP『Last forever』(2017年リリース)収録曲のアコースティック・バージョンである「Last forever -acoustic ver.-」以外は新曲ですか?

そうですね。新曲になります。「Mirror」とカップリングの「Last dance」が完成してから作りました。

-「Mirror」は初めて日本語で歌われていますが、日本語で歌ってみようと思ったきっかけは?

それまで全曲英詞でやっていましたけど、日本詞を避けているわけではなくて、日本語が合うような曲ができれば日本語で歌いたいと思っていたんです。その中で「Mirror」は日本語が合うと思えたので、日本詞にしたというだけのことなんです。

-ほぼ全編日本語で歌詞を書いてみて、いかがでしたか?

そんなに苦戦はしなかったですね。日本語詞になるとすごく直接的な言葉になってしまうので、なるべく抽象的に。ただ、抽象的になりすぎると意味がわかりづらくなってしまうので、その間をうまく取れたらなと思いながら気をつけてやってましたけど、結果的に納得がいく、狙いどおりの作品になったと思います。

-日本語にすることで、リスナーにより届きやすい、伝わりやすい、結果ライヴでもお客さんが一緒に歌えるものになるという発想もあったんですか?

「Mirror」の段階では、そこを狙っていたわけではないです。日本語の響きの美しさですよね。日本語の歌詞って美しいなって、ずっと思っていたので。だから、合う曲があればずっとやりたいと思っていたんですよ。「Mirror」に関しては、お客さんがどう思うかはそこまで気にしていないですね。

-日本語が合う/合わないは、yu-kiさんの感覚なんですか?

感覚だと思います。「Mirror」のデモを作っている段階で、日本語の響きが聴こえてきたんですよ。他の曲は全然聴こえない。そこはたぶん直感なので、逆にハメてから"違う"とはならなかったですね。合わないと思ったら最初からやらないです。

Warning: include(../../../live_info/index_top.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2019/03/she_in_the_haze.php on line 416

Warning: include(): Failed opening '../../../live_info/index_top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/8.3/lib/php') in /home/gekirock2/www/2025skream/interview/2019/03/she_in_the_haze.php on line 416

FREE MAGAZINE

-

Cover Artists

ASP

Skream! 2024年09月号